國(guó)風(fēng)國(guó)潮,傳統(tǒng)文化IP跨界,成為越來越多品牌的選擇。

在大國(guó)崛起與文化自信的背景下,這一趨勢(shì)仍將延續(xù),借助商業(yè)品牌的影響力,推廣中國(guó)傳統(tǒng)文化,塑造中國(guó)審美。

一個(gè)現(xiàn)象是,當(dāng)品牌借助中國(guó)傳統(tǒng)跨界產(chǎn)品時(shí),往往只做限量款,當(dāng)做營(yíng)銷事件,做完就結(jié)束了。而由于只是限量款,在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與包裝上,也就沒那么精美,甚至就是貼牌聯(lián)名。

國(guó)潮、國(guó)風(fēng)、漢服、古樂、非遺文化等等,這本質(zhì)是中國(guó)審美體系。

商業(yè)品牌跨界中國(guó)美學(xué),將會(huì)成為重要的品牌營(yíng)銷賽道。

這種跨界不再是短暫的,限量的營(yíng)銷事件,而是將中國(guó)審美的產(chǎn)品,變成規(guī)模化的爆款產(chǎn)品,成為大眾日常。

接下來深入這一趨勢(shì),談?wù)勎业乃伎肌?/span>

以下,enjoy:

傳承傳統(tǒng),商業(yè)化創(chuàng)新

在傳統(tǒng)觀念中,文化與藝術(shù)應(yīng)該反商業(yè),應(yīng)該是曲高和寡。

但實(shí)際上,不管文化還是藝術(shù),都應(yīng)該躍入商業(yè),創(chuàng)造多方共贏的商業(yè)結(jié)構(gòu),進(jìn)行規(guī)模化的傳播與使用,進(jìn)入大眾日常生活,文化與藝術(shù)才得以傳承。

在傳承傳統(tǒng)文化,塑造中國(guó)審美這件事上,我們要做的同樣是商業(yè)化與規(guī)模化,將博物館里的藏品,神龕上的經(jīng)典都拿下來,通過商業(yè)創(chuàng)新的方式,走進(jìn)大眾生活。

是傳承傳統(tǒng),不是回歸傳統(tǒng)。

比如漢服這件事,我的個(gè)人觀點(diǎn)是以漢服的審美體系設(shè)計(jì)當(dāng)代服裝,而非回到唐朝。我相信未來一定會(huì)出現(xiàn)以漢服為基礎(chǔ)的,可以讓普通人日常穿著的新漢服。

首先從文化IP端,積極推動(dòng)與擁抱商業(yè)化。

故宮的成功,給大家提供了切實(shí)可行的路徑。在故宮淘寶之前,我們?nèi)ス蕦m在門口買票直接進(jìn),但現(xiàn)在據(jù)說提前預(yù)約買票才可以。客流量更大只是一方面,整個(gè)故宮作為文化IP,在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)成為國(guó)潮的代表,在青年人群成為潮流。

故宮做的事情很簡(jiǎn)單,就是將宮廷帝王文化從博物館中拿出來,變成平民化的文創(chuàng)商品,銷售給更廣泛的大眾,成為日常。

然后從品牌端,將跨界沉淀下來,從限量款,到日常款。

這方面的趨勢(shì)比較明顯,從國(guó)潮的的流行,到中國(guó)審美的全面崛起。

跨界策略上,也將會(huì)從營(yíng)銷事件為目的的限量款,到產(chǎn)品規(guī)模化日常款,實(shí)現(xiàn)品牌與傳統(tǒng)文化IP的雙贏。

一種是跨界具體IP,比如故宮、長(zhǎng)城、敦煌等等。另一種是跨界中國(guó)元素,比如古樂、漢服、古建筑等等。

花西子整個(gè)品牌氣質(zhì)就是中國(guó)風(fēng),跨界中國(guó)元素的日常款產(chǎn)品,將歐美審美下的彩妝中國(guó)化,這本質(zhì)也是跨界中國(guó)美學(xué)的規(guī)模化產(chǎn)品。

當(dāng)然也可以跨界具體IP,為什么不能與故宮長(zhǎng)城共創(chuàng)產(chǎn)品,然后規(guī)模化銷售呢?

傳承傳統(tǒng),需要IP方與品牌方合作共創(chuàng),讓中國(guó)美學(xué)的產(chǎn)品,不僅僅停留在跨界,更要成為日常。

在日常消費(fèi)與生活中,傳承中國(guó)文化。

接下來談?wù)劙咐淮纹放瓶缃缫l(fā)的社會(huì)創(chuàng)新,一個(gè)未來可期的文化IP。

運(yùn)河出土,一次社會(huì)創(chuàng)新

京杭大運(yùn)河,世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn),在中國(guó)歷史中的地位,堪比長(zhǎng)城。

大運(yùn)河的歷史地位很高,但這并不是一個(gè)容易打卡游覽的景點(diǎn),而是橫跨南北1797公里長(zhǎng)的河流,所以大眾影響力沒那么高。

這一次,通過商業(yè)創(chuàng)新,推動(dòng)運(yùn)河文化成為潮流。

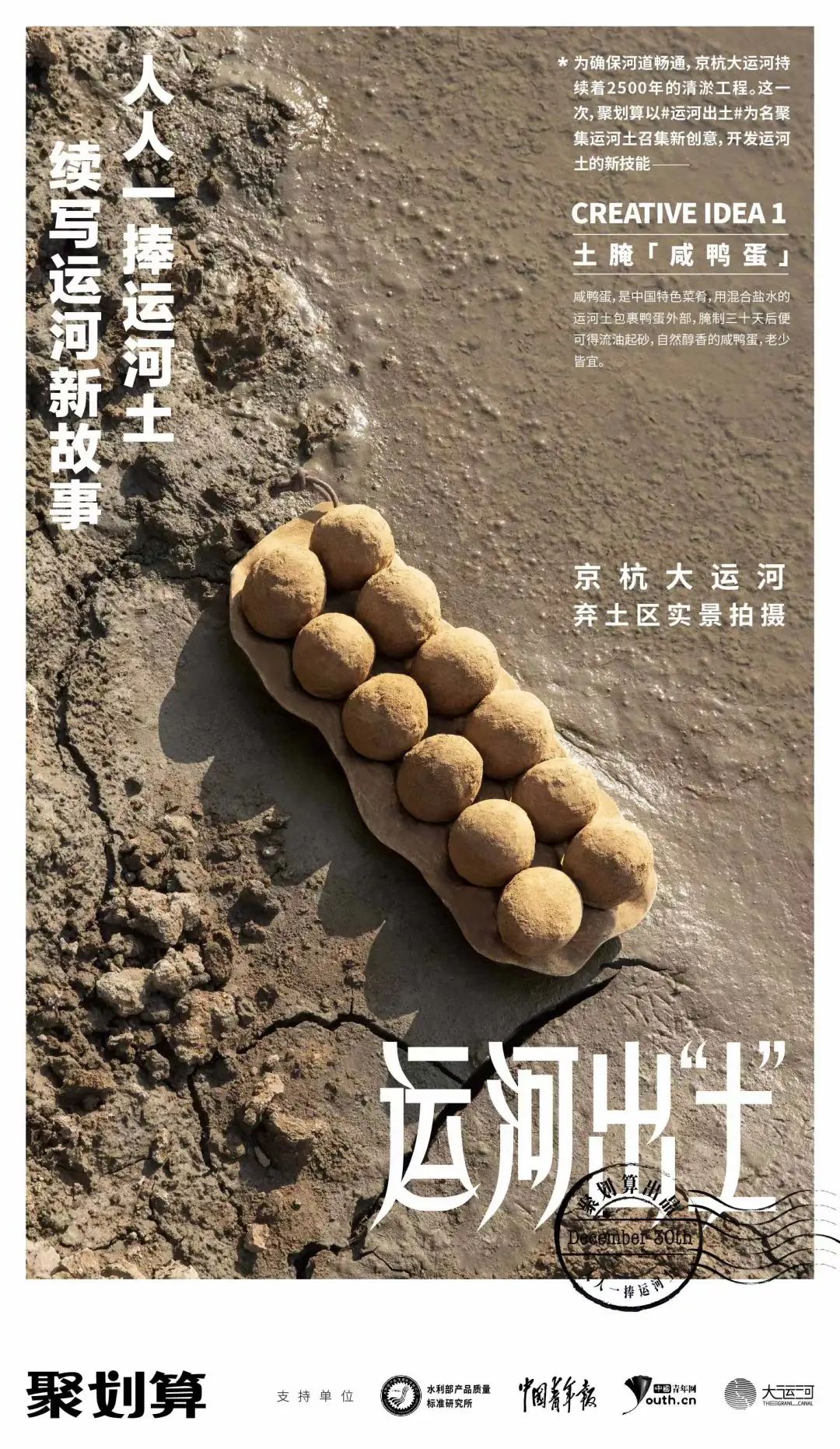

大運(yùn)河疏浚,是一場(chǎng)持續(xù)了2500年的超級(jí)工程,僅8公里河段就要清理出30萬立方米淤泥,相當(dāng)于一個(gè)故宮。

富含營(yíng)養(yǎng)的淤泥被清理出來后,沒有被有效利用。

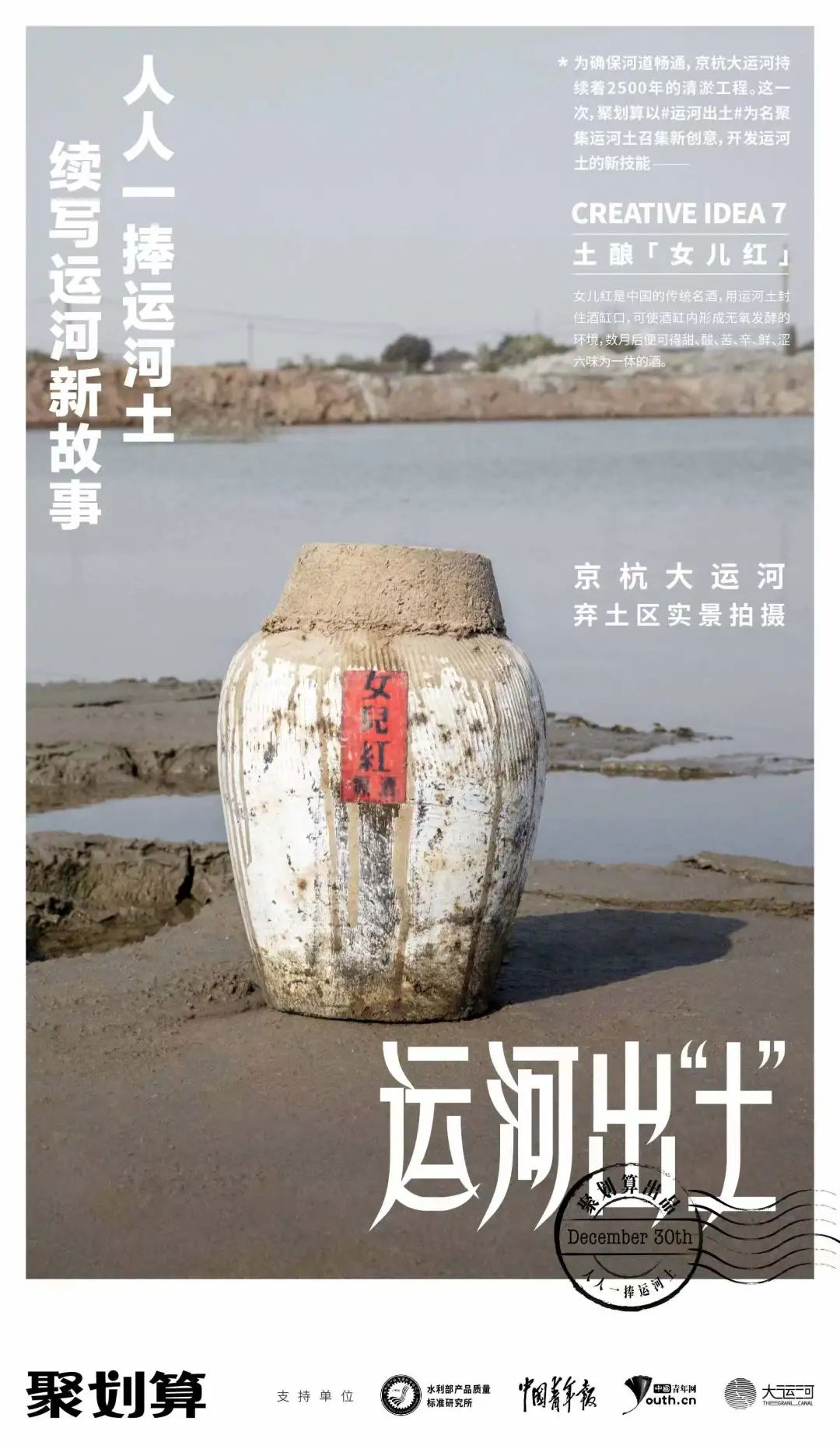

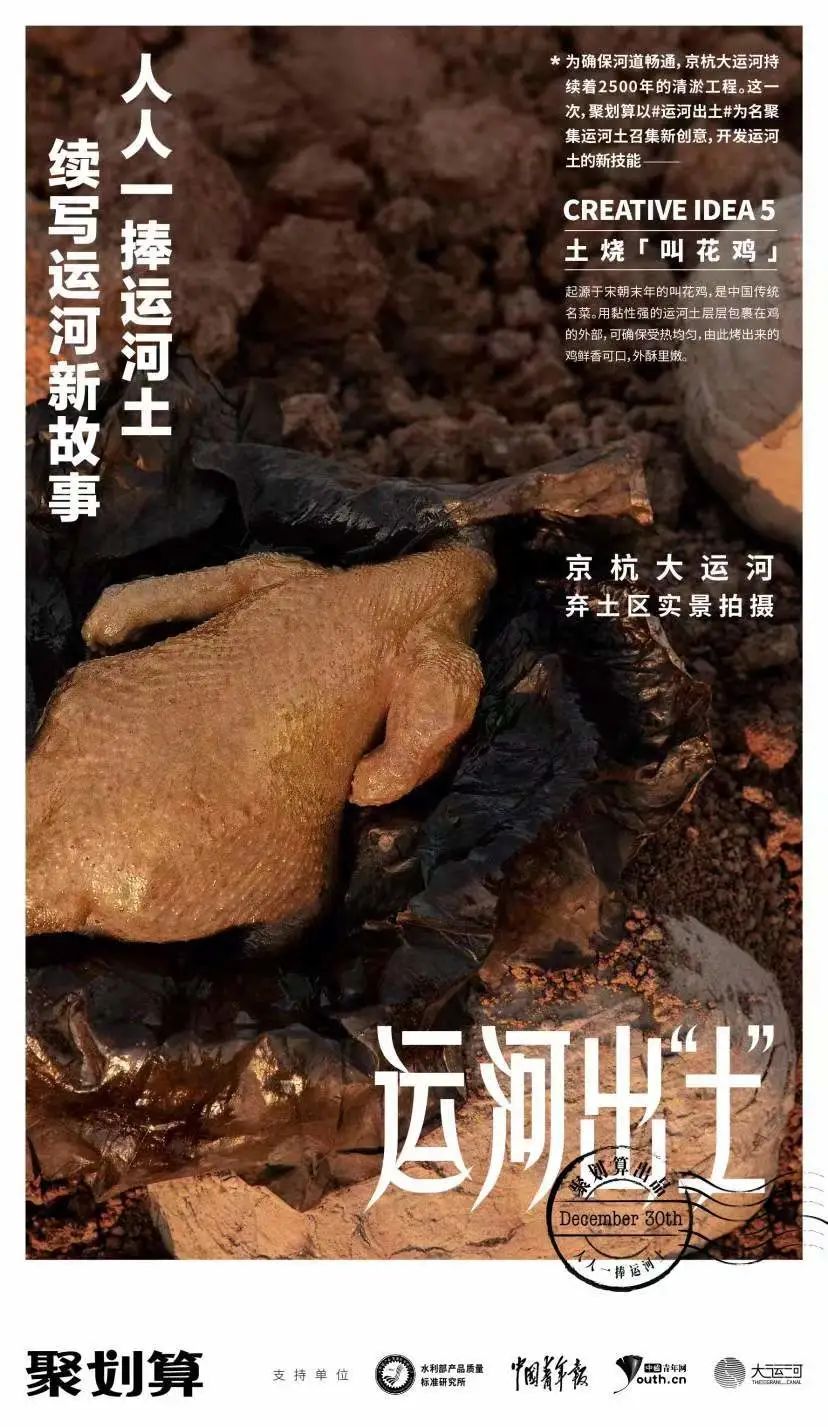

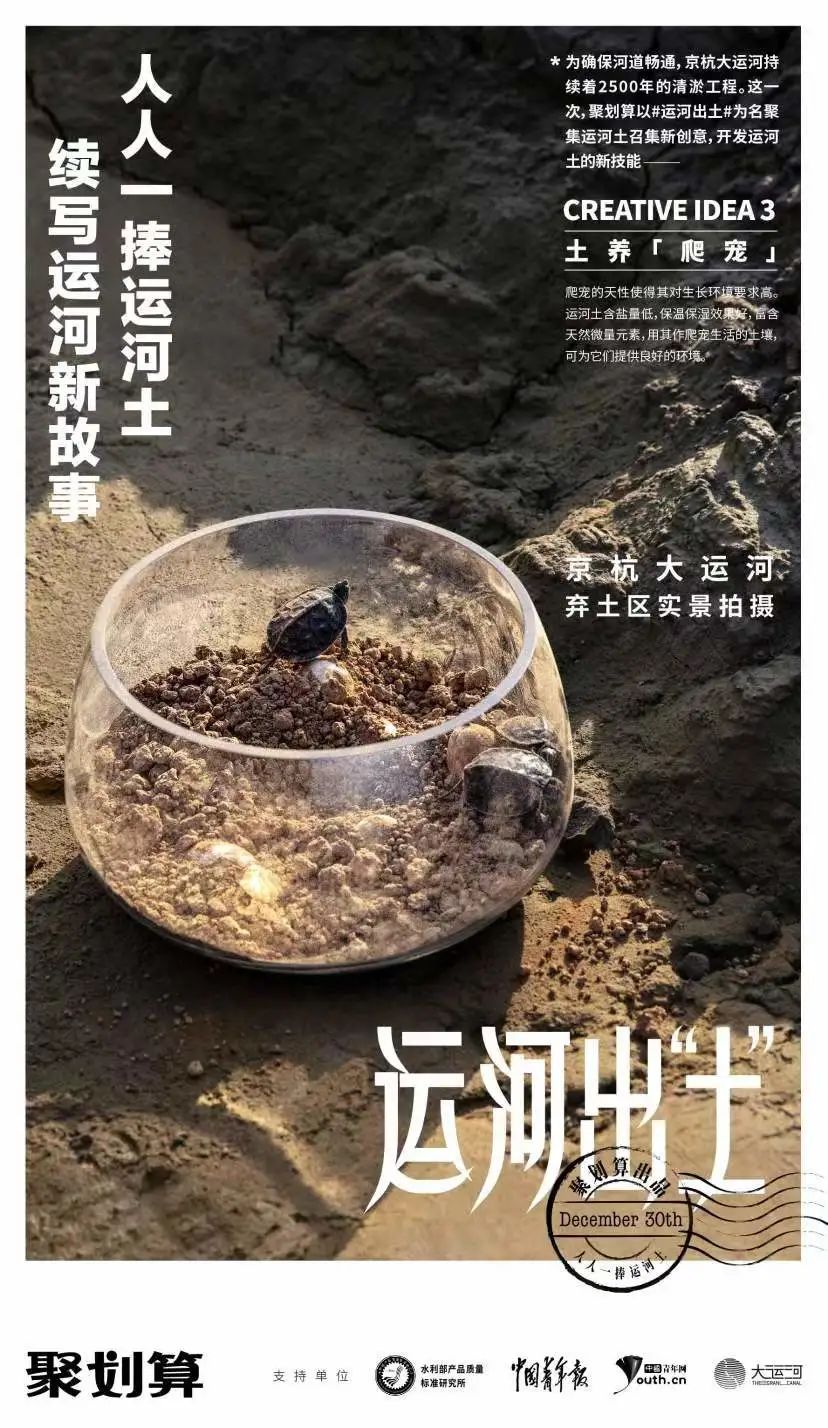

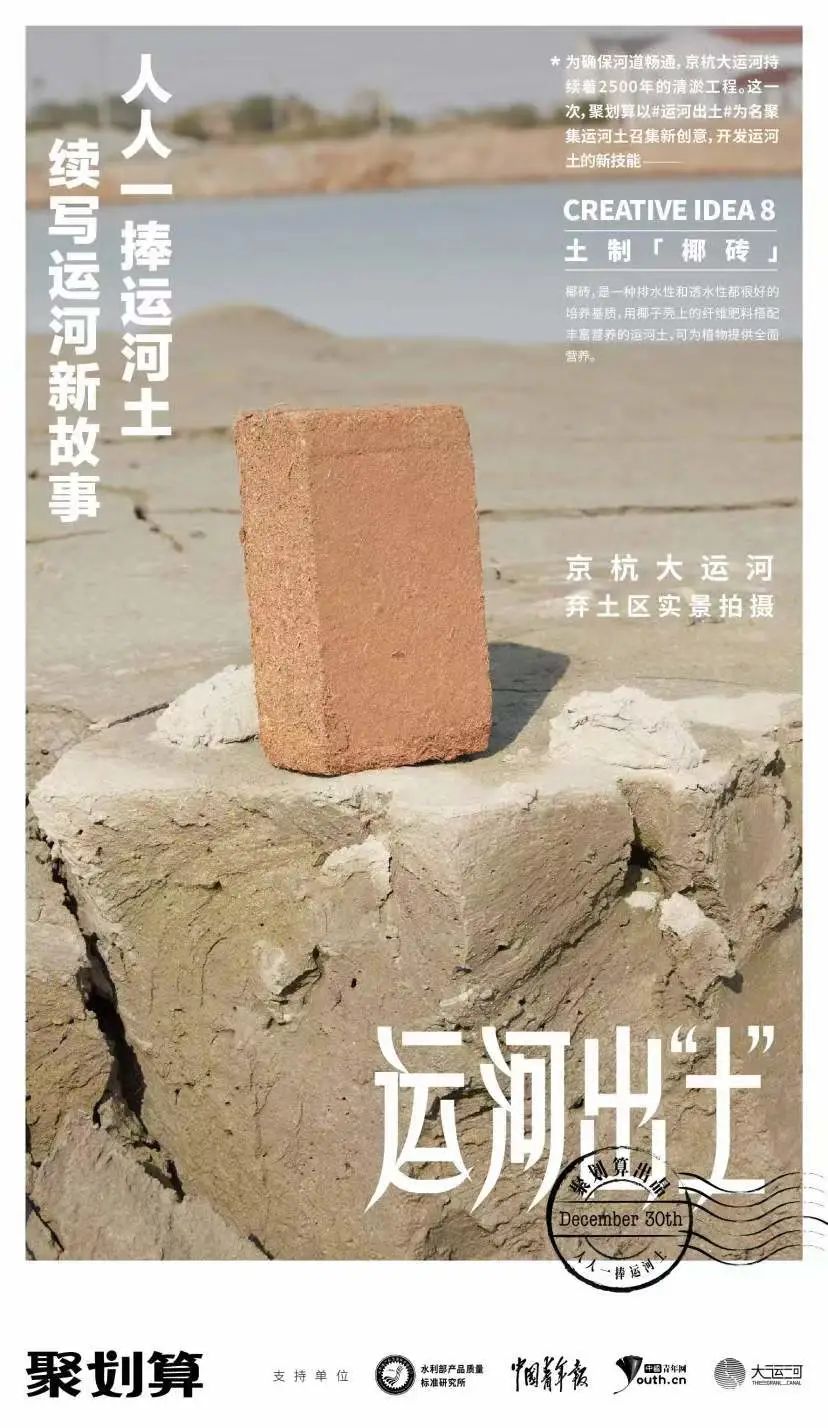

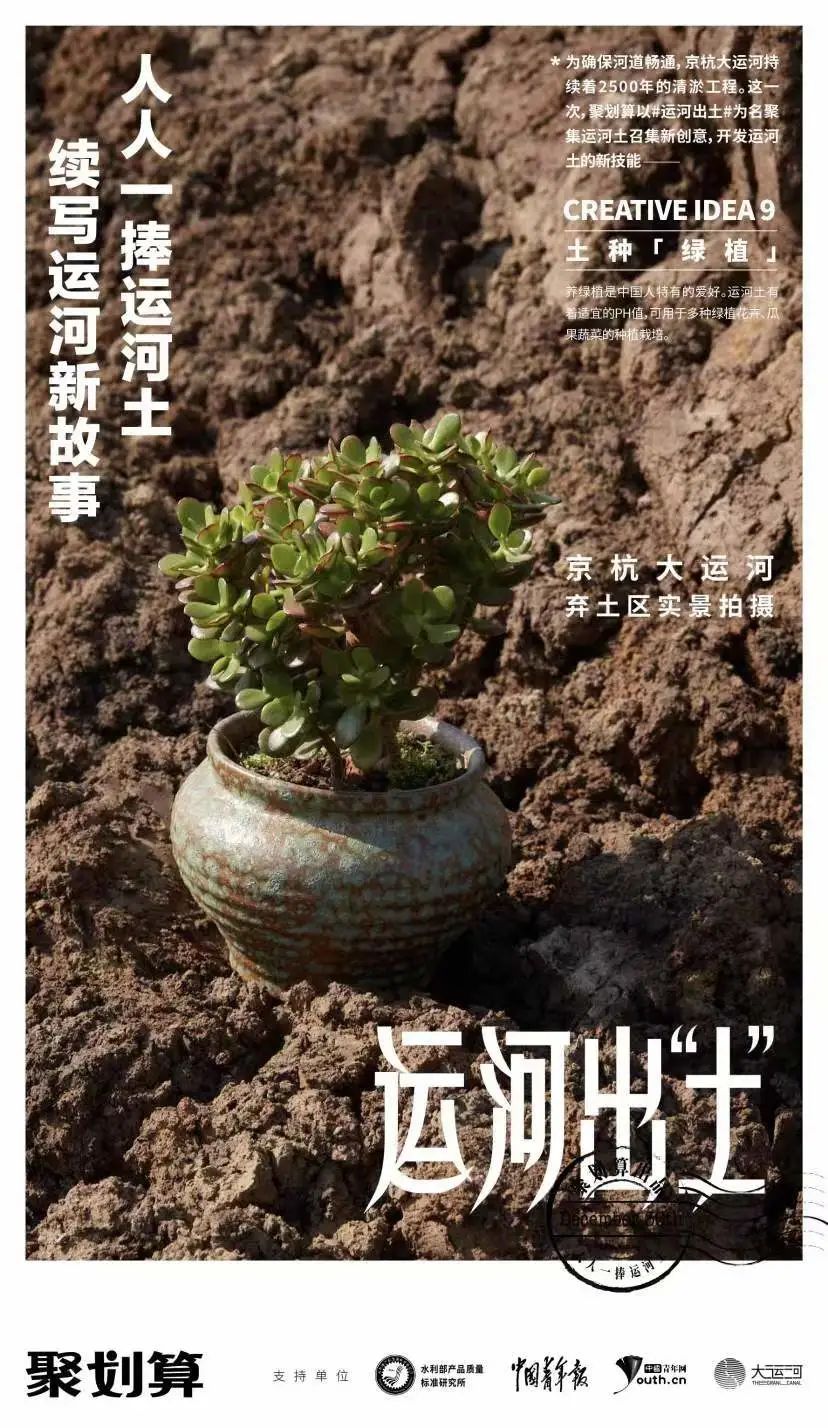

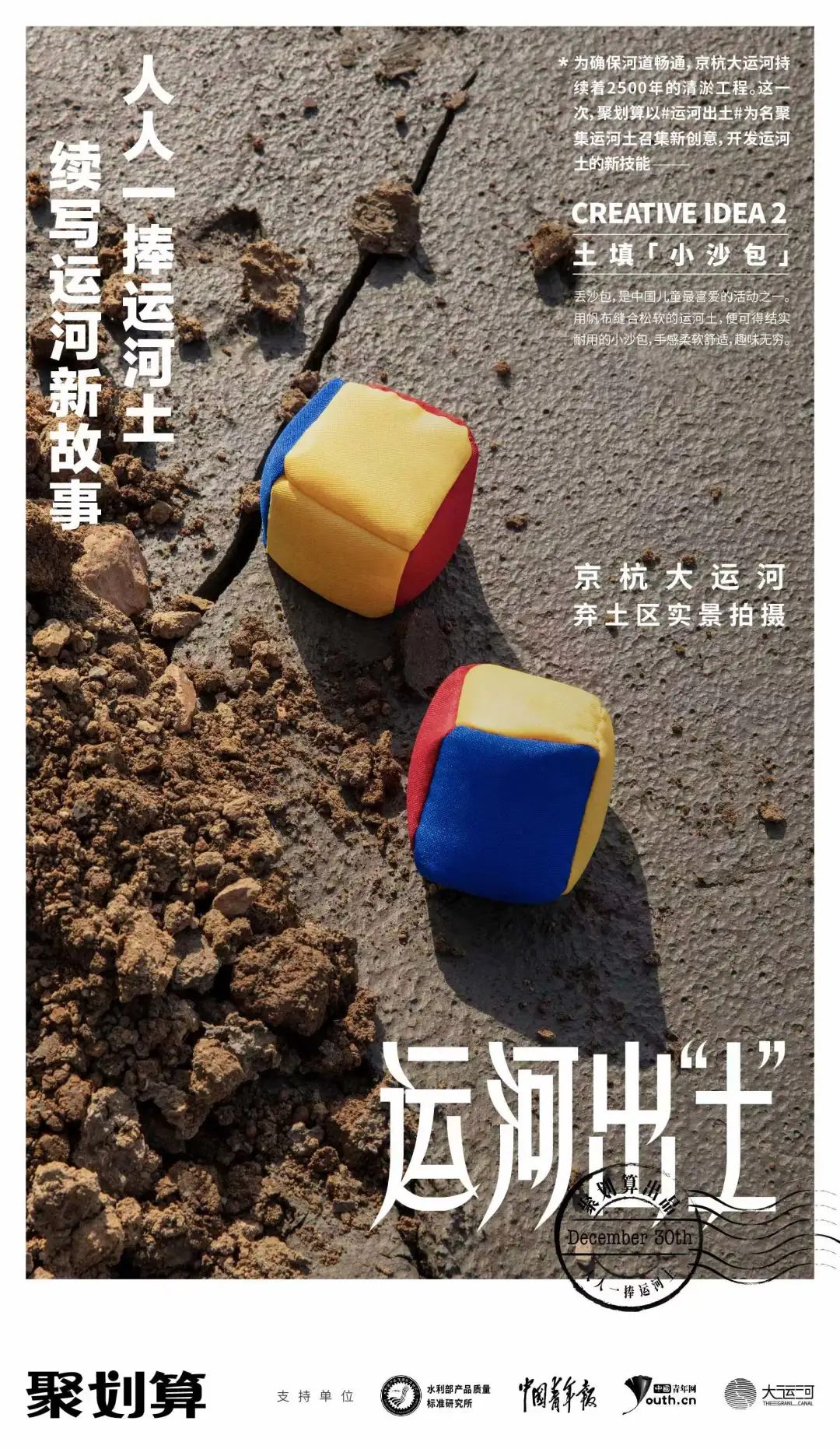

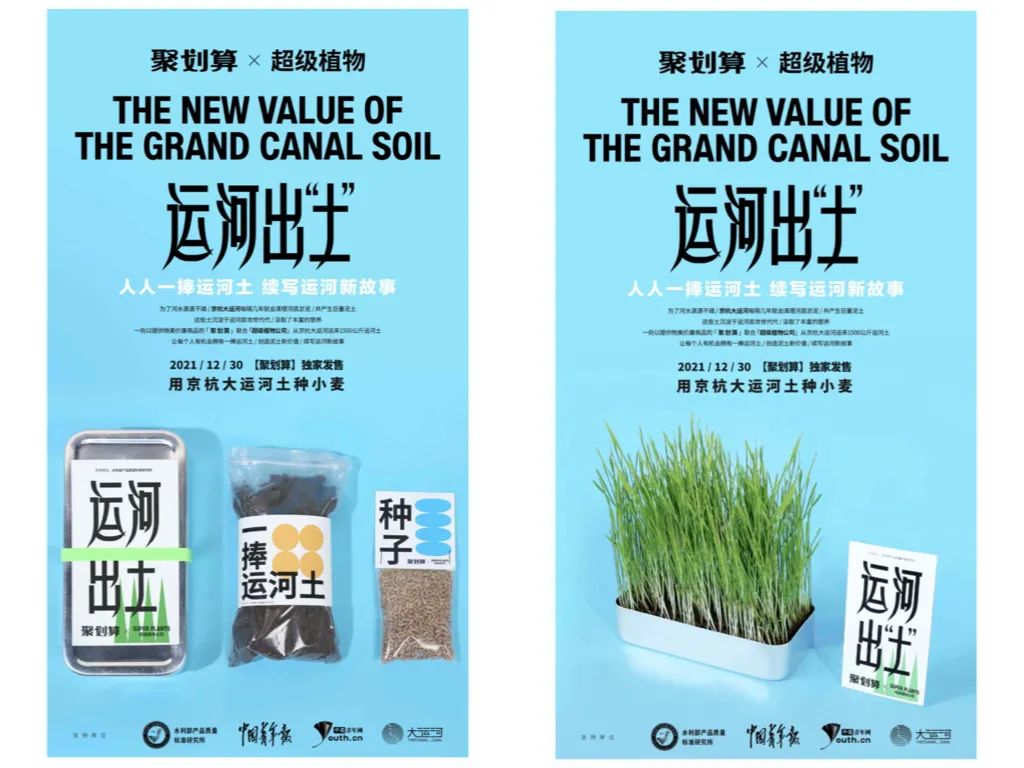

本著讓一切更劃算的原則,聚劃算聚劃算聯(lián)合水利部質(zhì)標(biāo)所、中國(guó)青年報(bào)社等多家單位發(fā)起“運(yùn)河出土”計(jì)劃。利用平臺(tái)海量商家、供應(yīng)鏈和技術(shù)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)意賦能大運(yùn)河淤泥的多元價(jià)值開發(fā),打造系列文創(chuàng)產(chǎn)品。

人人一捧運(yùn)河土,續(xù)寫運(yùn)河新故事。

我們展開講講:

一次品牌跨界

這個(gè)項(xiàng)目的初心很簡(jiǎn)單,就是基于聚劃算的“劃算”心智,讓運(yùn)河土被利用起來,承擔(dān)品牌的社會(huì)責(zé)任。

“運(yùn)河出土”首發(fā)項(xiàng)目是與“超級(jí)植物”聯(lián)合研發(fā),水利部質(zhì)標(biāo)所、中國(guó)青年報(bào)社支持,將運(yùn)河河底極富營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的泥土,通過無菌技術(shù),改造為可家庭種植產(chǎn)品,讓年輕人在家也可輕松種出小麥。

我已經(jīng)種過了,在冬天的辦公桌前一簇綠色小麥,心情會(huì)非常治愈。

作為“運(yùn)河出土”計(jì)劃的首發(fā)產(chǎn)品,在C端消費(fèi)者心智中,成為爆款并建立運(yùn)河文化的心智。

但在B端要向更多品牌商家傳遞,你也可以來跨界運(yùn)河土,共同打造運(yùn)河出土產(chǎn)品。

成為社會(huì)創(chuàng)新

到第二階段,便是發(fā)動(dòng)更多品牌加入,推動(dòng)社會(huì)創(chuàng)新。

對(duì)于聚劃算來說,并不是要賣爆某一款產(chǎn)品,而是將“運(yùn)河出土”變成IP,讓運(yùn)河土成為品牌爭(zhēng)相跨界的產(chǎn)品,驅(qū)動(dòng)更多品牌加入這場(chǎng)運(yùn)河改造計(jì)劃,讓1797公里清理出來的更多淤泥,都得到有價(jià)值的利用。

在傳播階段,聚劃算聯(lián)合B站UP主,將運(yùn)河土做了多元方向的探索,比如叫花雞、松花蛋、泥塑花瓶等等。

左右滑動(dòng)查看軍訓(xùn)圖集

郭杰瑞與食貧道兩位UP主聯(lián)手,帶上運(yùn)河土去景德鎮(zhèn)制作了墨西哥烤面包窯,以他們獨(dú)有的方式,推廣運(yùn)河土的影響力。視頻上線即登上B站熱搜總榜第一,吸引到更多人對(duì)運(yùn)河土文創(chuàng)的興趣。

在運(yùn)河出土計(jì)劃第一階段,一個(gè)爆款綠植,一支全站熱搜視頻,多種文創(chuàng)產(chǎn)品拓展。

引起一些關(guān)注后,仍需要更多品牌加入進(jìn)來,共同打造“運(yùn)河出土”的文化IP。

塑造文化名片

最后我們展望一下,如何將“大運(yùn)河”塑造成為文化名片。

首先是將源源不斷的運(yùn)河土徹底商業(yè)化,每年運(yùn)河疏浚工作會(huì)產(chǎn)出大量運(yùn)河土,這足以支撐起大規(guī)模的商業(yè)化。

聚劃算的責(zé)任,一是將“運(yùn)河出土”計(jì)劃傳播出去,在C端產(chǎn)生影響力,以此來驅(qū)動(dòng)B端品牌的跨界。

如果我是品牌方,某產(chǎn)品用無名土和運(yùn)河土之間選擇,我肯定選擇知名度更高,且更具文化價(jià)值的運(yùn)河土,這在C端也能產(chǎn)生文化溢價(jià)。

當(dāng)“運(yùn)河出土”跨界出更多爆款,成為新國(guó)潮網(wǎng)紅后,文化價(jià)值就開始凸顯。

“運(yùn)河出土”成為大運(yùn)河文化的入口,這條連通中國(guó)南北的大運(yùn)河,有太多可挖掘的價(jià)值,不管從歷史文化層面,還是沿途風(fēng)景,都將有機(jī)會(huì)呈現(xiàn)出來。

大運(yùn)河未來可期,有機(jī)會(huì)成為與長(zhǎng)城一樣,中國(guó)文化的重要名片之一。

總結(jié)展望,跨界策略升級(jí)

最后總結(jié)一下——文化IP商業(yè)化,品牌跨界規(guī)模化,塑造中國(guó)美學(xué)體系。

年輕一代對(duì)中國(guó)文化愈加認(rèn)同,越來越多的品牌選擇跨界中國(guó)傳統(tǒng),包括,國(guó)潮、國(guó)風(fēng)、古樂、漢服、歷史文化等等,這本質(zhì)是一套傳承下來的中國(guó)美學(xué)體系。

未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),我們會(huì)重新塑造一套更加當(dāng)代化與國(guó)際化的中國(guó)審美。這需要從文化IP與商業(yè)品牌兩個(gè)層面共同推動(dòng)。

首先是文化IP的商業(yè)化,經(jīng)典不是用來供奉,要運(yùn)用于生活,走進(jìn)大眾日常。

我們的故宮、敦煌、大運(yùn)河等等,都可以成為很好的文創(chuàng)品牌,也可以開放給更多品牌共創(chuàng)。

我們的古樂、漢服、瓷器,也可以成為更加當(dāng)代的元素,運(yùn)用于大眾生活日常。

在商業(yè)化的過程中,創(chuàng)造多方共贏的商業(yè)機(jī)制與IP,讓品牌方也能獲得更大收益。

比如“運(yùn)河出土”這個(gè)項(xiàng)目,并不是躺平等待品牌方上門。通過政府部門與聚劃算平臺(tái)的力量,將閑置的“運(yùn)河土”打造成網(wǎng)紅資源,與運(yùn)河土聯(lián)名的產(chǎn)品,可以賣的更好,那品牌方自然更愿意來跨界,這件事情才能可持續(xù)運(yùn)作下去。

這個(gè)項(xiàng)目讓我們看到,更多沒有被發(fā)掘的文化IP,可以通過商業(yè)化的推動(dòng),集結(jié)更多商業(yè)力量,完成社會(huì)創(chuàng)新。

可以肯定的話,未來很多中國(guó)品牌的產(chǎn)品,都會(huì)越來越融合中國(guó)美學(xué)。

然后是品牌跨界規(guī)模化,這會(huì)是一次跨界策略的升級(jí)。

跨界熱已經(jīng)好幾年,現(xiàn)在甚至已經(jīng)不太熱了。即便現(xiàn)在跟很多人談跨界,大家的認(rèn)知仍然是兩個(gè)品牌聯(lián)合出一個(gè)限量款,制造一波注意力,僅此而已。

但未來的跨界策略,一定不止停留在營(yíng)銷上,將會(huì)產(chǎn)生更多爆款產(chǎn)品。

營(yíng)銷事件化跨界,對(duì)品牌收益越來越低,同時(shí)投入預(yù)算與精力有限,出來的產(chǎn)品品質(zhì)堪憂,更多是個(gè)噱頭而已。這類限量款淺跨界,大概會(huì)越來越少。

隨之而來的是沉淀下來的,更加深度的產(chǎn)品跨界。

在國(guó)潮國(guó)風(fēng)領(lǐng)域更需如此,以商業(yè)創(chuàng)新,傳承中國(guó)美學(xué)體系,以精心打磨設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,走進(jìn)大眾日常生活。

希望明年,能看到更優(yōu)秀的國(guó)風(fēng)跨界產(chǎn)品。

以上。

文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表DLZ123立場(chǎng)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們。( 版權(quán)為作者所有,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系作者 )

網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)至今,離不開小伙伴們的支持。 為了給小伙伴們提供一個(gè)互相交流的平臺(tái)和資源的對(duì)接,特地開通了獨(dú)立站交流群。

群里有不少運(yùn)營(yíng)大神,不時(shí)會(huì)分享一些運(yùn)營(yíng)技巧,更有一些資源收藏愛好者不時(shí)分享一些優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)資料。

現(xiàn)在可以掃碼進(jìn)群,備注【加群】。 ( 群完全免費(fèi),不廣告不賣課!)