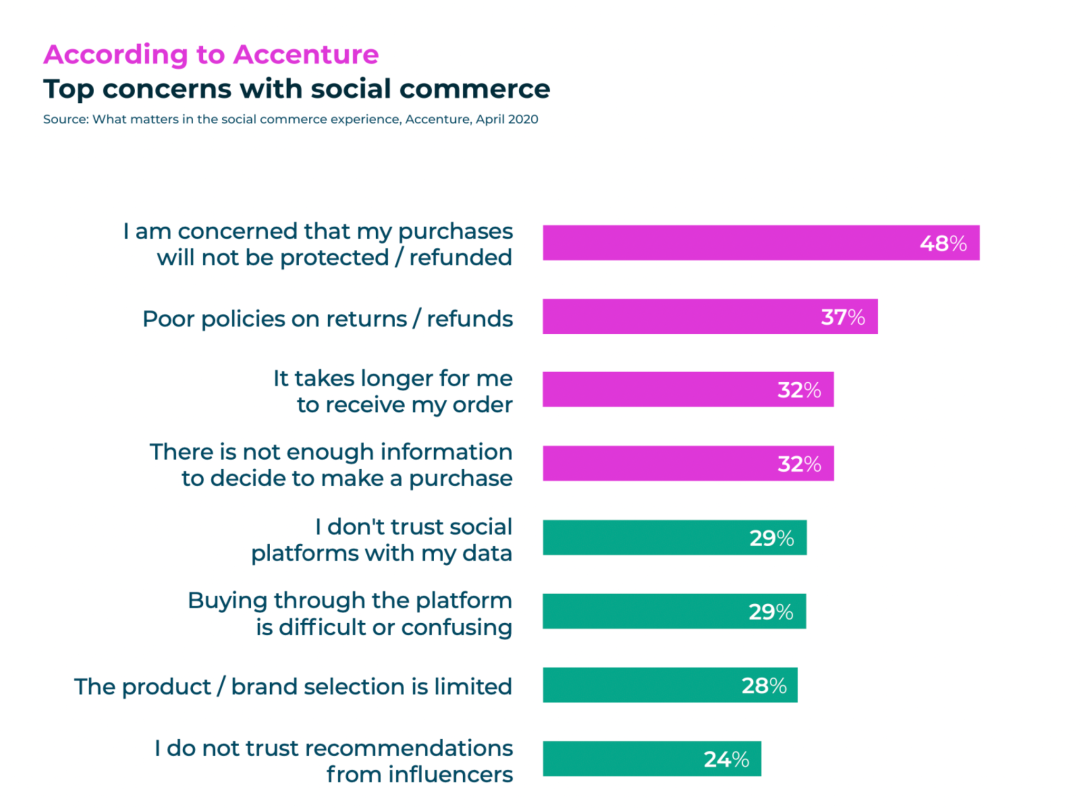

這兩年copy from China好像成了我們企業出海的萬靈藥。 前有抖音變Tiktok,后有拼多多改Temu。 仿佛只要把我們國內已經跑通了的商業模式在海外重做一遍,都可以無往不利? 那為什么一直處于風口上的電商2.0—社交電商,到了海外,特別是歐美國家,就徹底啞火了呢? 要說電商基礎建設不如我們,美國亞馬遜的次日達和各種支付服務絕對不差。 要說平臺支持力度不夠,那可真是冤枉國外同行了: 無論是Ins,FB還是略顯小眾的Pinterest,也早都開通了內嵌在平臺內部的電商小店:用戶在平臺上種草之后可以馬上下單支付,完成電商閉環。 可不管國外巨頭們怎么灌流量,為什么海外社交電商就只有閉環沒有訂單呢? 埃森哲最近發布了這份關于社交電商用戶擔憂的調查表其實可以反應很多問題。 1.支付安全 讓很多人沒有想到的是,即使背后有大的社交平臺背書,消費者最擔心的仍然是支付安全的問題。 前幾年鬧得沸沸騰騰的Facebook數據丑聞,加上各大科技公司毫無節制的濫用數據,讓大家對社交平臺的信息安全怨聲載道。 如果在社交平臺上連信息安全這個問題大家都無法達成共識,就更不要說更為敏感的支付信息了。 2.物流時效 在平時,亞馬遜的Prime基本上能保證次日達。而各大獨立站上也把物流時效也寫得非常清楚了。 很多時候,海外消費者不是不能接受物流慢,而是時效類似玄學一般的不確定性。 在這一點上,各大社交平臺做的都相當糟糕。 即使平臺上有要求,但也很少把物流履約作為一個吸引用戶直接在平臺上買東西的宣傳點。 3.產品信息 作為承載了大量內容的社交平臺,僅僅通過一個賬號上的幾篇圖文或者視頻就能解答你對某個產品的所有疑問,明顯是不太現實的。 即使在這方面很多品牌已經做的很好了,但是海外消費者畢竟沒有養成在社交平臺上做購物調研的習慣。 去谷歌搜索反倒是更有可能的一個路徑。 真的要去買東西的時候,電商平臺或者獨立站上閱讀成段和成體系的產品描述和Q&A才是大部分人的第一反應。 簡而言之,因為社會文化和社交習慣的不同,copy from China的這套社交電商打法本身就很大概率會水土不服。 再加上因為種種原因,海外很難出現一個超級APP。這也就導致了海外用戶的線上行為其實是十分碎片化的。 換句話說,海外的用戶心智被各個APP打散了。 如果我想買東西,就上亞馬遜或獨立站。如果我想了解下我的朋友圈,我就去Ins或者Snapchat。如果我想娛樂,就刷刷Tiktok。 把它們全部放在一起也許能帶來更好的用戶體驗,但從現實上來講,不管是從企業層面,還是用戶層面,都沒有做好準備。 在我看來,海外社交電商的真正金礦其實是在于以Whatsapp和Discord為首的私域流量。 希望今天的分享對大家有幫助。 如果各位小伙伴想聽如何做好海外營銷中的私域流量,歡迎在評論區告訴我。 我也會在之后的文章中持續更新的! 讓我們一起學習,一起成長! 往期回顧 Santiago, 一個在紐約的深圳人 品牌出海|跨境電商|海外創業 喜歡我的話,掃我二維碼,交個朋友。

文章為作者獨立觀點,不代表DLZ123立場。如有侵權,請聯系我們。( 版權為作者所有,如需轉載,請聯系作者 )

網站運營至今,離不開小伙伴們的支持。 為了給小伙伴們提供一個互相交流的平臺和資源的對接,特地開通了獨立站交流群。

群里有不少運營大神,不時會分享一些運營技巧,更有一些資源收藏愛好者不時分享一些優質的學習資料。

現在可以掃碼進群,備注【加群】。 ( 群完全免費,不廣告不賣課!)