反向營(yíng)銷(xiāo)! 產(chǎn)品賣(mài)爆的秘訣

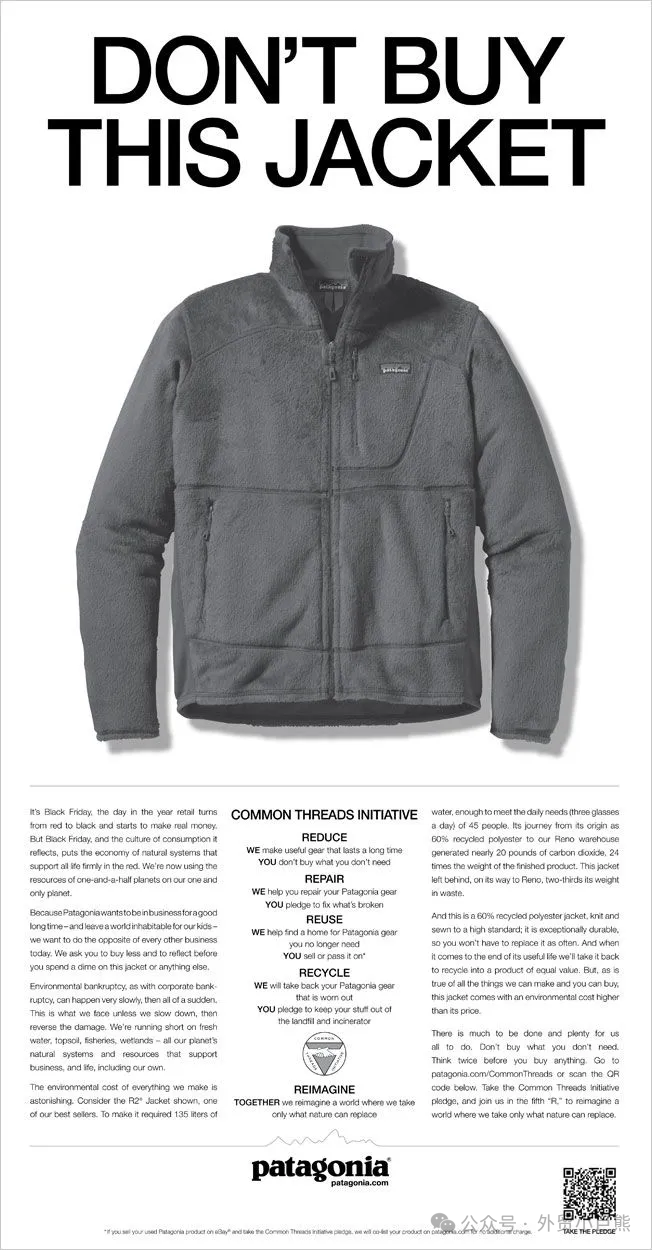

點(diǎn)擊上方藍(lán)字關(guān)注我 消費(fèi)者普遍存在逆反心理,商家越"跪舔"式推銷(xiāo),越難打動(dòng)他們。當(dāng)品牌集體陷入"買(mǎi)它!超值!"的硬廣套路時(shí),聰明玩家已開(kāi)啟逆向思維——拒絕式營(yíng)銷(xiāo)。? 比如Patagonia"不要買(mǎi)這件夾克"讓銷(xiāo)售額暴增30%,漢堡王"發(fā)霉?jié)h堡"廣告提升產(chǎn)品信任度......這些反套路操作背后,藏著三個(gè)核心邏輯。 目錄: 一.反向營(yíng)銷(xiāo)3個(gè)核心邏輯 二.反向營(yíng)銷(xiāo)的5個(gè)策略 三.反向營(yíng)銷(xiāo)5個(gè)成功案例 四.8個(gè)讓用戶(hù)“上頭”的反向營(yíng)銷(xiāo)話術(shù) 五.反向營(yíng)銷(xiāo)避坑指南 一 反向營(yíng)銷(xiāo)核心邏輯 美國(guó)心理學(xué)家杰克?布雷姆的 "心理抗拒理論" 指出:當(dāng)人們感覺(jué)選擇權(quán)被剝奪時(shí),會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的反向動(dòng)機(jī)。某件事情越是被禁止,它就會(huì)越顯得有吸引力。 比如小時(shí)候家長(zhǎng)對(duì)孩子說(shuō) "不要碰糖果",反而讓孩子更想偷吃。 營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用:加拿大護(hù)膚品牌 The Ordinary 在官網(wǎng)寫(xiě)著:"如果你追求立竿見(jiàn)影的貴婦級(jí)體驗(yàn),我們不適合你"。這種 "自我貶低式拒絕" 反而讓成分黨趨之若鶩,2023 年海外銷(xiāo)售額突破 12 億美元。 諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主理查德?塞勒提出的 "稟賦效應(yīng)" 告訴我們:人們會(huì)高估 "限量版"" 專(zhuān)屬權(quán) "的價(jià)值。當(dāng)品牌說(shuō)" 這款產(chǎn)品只推薦給真正懂行的人 ",本質(zhì)是在構(gòu)建" 身份篩選機(jī)制 "。而根據(jù)常識(shí),難以得到的東西通常都比容易得到的東西要好。 麻省理工學(xué)院神經(jīng)學(xué)研究發(fā)現(xiàn):人類(lèi)大腦對(duì) "意外信息" 的關(guān)注度是常規(guī)信息的 3.2 倍。當(dāng)所有品牌都在夸產(chǎn)品時(shí),一句 "我們的缺點(diǎn)是 XXX" 反而能瞬間抓住注意力。 比如前段時(shí)間經(jīng)常買(mǎi)橘子,有的商家在封面圖宣傳:“我很丑,但是我很甜”。相比直接說(shuō)“我很甜”確實(shí)會(huì)更吸精,想讓人停留下來(lái)多看一眼。甚至直接購(gòu)買(mǎi),就想驗(yàn)證一下是不是真的雖丑但甜。 數(shù)據(jù)佐證:美國(guó) DTC 品牌 Glossier 在廣告中直白表示:"我們的粉底液遮瑕力只有中等,適合喜歡自然妝效的你"。這種坦誠(chéng)讓其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的美妝市場(chǎng)脫穎而出,年銷(xiāo)售額突破 1億美元。 二 反向營(yíng)銷(xiāo)5個(gè)策略 核心玩法:提出挑戰(zhàn)行業(yè)潛規(guī)則的觀點(diǎn),激發(fā)用戶(hù)討論。 案例示范: 英國(guó)環(huán)保品牌 Ralph Lauren 在 2023 年黑色星期五推出 "拒絕打折" 活動(dòng),官網(wǎng)首頁(yè)寫(xiě)著:"我們拒絕過(guò)度消費(fèi),全年統(tǒng)一定價(jià)"。這條反促銷(xiāo)宣言在 Twitter 獲得 23 萬(wàn)次轉(zhuǎn)發(fā),品牌好感度大幅提升。 日本美妝品牌 SUQQU 的廣告文案:"化妝不是為了取悅他人,而是與自己和解"。反傳統(tǒng)審美敘事引發(fā)全球女性共鳴,海外社交媒體話題量超 1.2 億次。 核心玩法:主動(dòng)暴露缺點(diǎn)或槽點(diǎn),展現(xiàn)品牌 "人性化" 一面 在營(yíng)銷(xiāo)中,品牌若一味追求 “高大上” 形象,容易與消費(fèi)者產(chǎn)生距離感。而 “自我調(diào)侃” 的反向營(yíng)銷(xiāo)策略,通過(guò)主動(dòng)暴露缺點(diǎn)或槽點(diǎn),以幽默姿態(tài)打破隔閡,讓品牌展現(xiàn)出真實(shí)、接地氣的 “人性化” 一面,從而消解消費(fèi)者的心理防備,構(gòu)建平等對(duì)話的橋梁,最終贏得好感與信任。 案例示范: 美國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌 Chubbies 以 "專(zhuān)為胖子設(shè)計(jì)的短褲" 自嘲起家,在廣告中,品牌沒(méi)有刻意塑造模特的完美身材,反而特意展示創(chuàng)始人穿著短褲的啤酒肚,搭配文案 “我們不生產(chǎn)顯瘦神褲,但保證你穿著舒服”。 這種反套路的自我調(diào)侃,顛覆了運(yùn)動(dòng)品牌慣常強(qiáng)調(diào) “顯瘦”“完美身材” 的營(yíng)銷(xiāo)模式,以真實(shí)感直擊消費(fèi)者內(nèi)心。它傳遞出 “接納真實(shí)身材,注重舒適體驗(yàn)” 的理念,讓消費(fèi)者感受到品牌的真誠(chéng)與包容。這種獨(dú)特策略使其在 3 年內(nèi)實(shí)現(xiàn) 10 億美元營(yíng)收,證明了自我調(diào)侃不僅能吸引眼球,更能轉(zhuǎn)化為實(shí)際的商業(yè)價(jià)值。 再看小米國(guó)際版在印度市場(chǎng)的發(fā)布會(huì)。雷軍親自出鏡,以不太流利的英語(yǔ)展現(xiàn)出真實(shí)的一面。這種 “非完美” 的呈現(xiàn)非但沒(méi)有拉低品牌形象,反而因幽默效果引發(fā)網(wǎng)友熱議,網(wǎng)友制作的鬼畜視頻播放量超 5000 萬(wàn)次。 小米借此機(jī)會(huì)推出了相關(guān)的表情包等,不僅沒(méi)有損害品牌形象,反而讓品牌更具親和力,拉近與消費(fèi)者的距離,將 “槽點(diǎn)” 轉(zhuǎn)化為 “記憶點(diǎn)”。 核心玩法:通過(guò)釋放 “不完整信息”,利用留白、暗示或謎題,勾起用戶(hù)的好奇心與探索欲,促使其主動(dòng)參與、挖掘真相,讓品牌在用戶(hù)的自主探索中獲得更高關(guān)注度與參與度。 像蘋(píng)果公司在新品發(fā)布前,往往會(huì)通過(guò)一些模糊的暗示和少量的信息透露,引發(fā)消費(fèi)者對(duì)新產(chǎn)品的猜測(cè)和期待,從而在發(fā)布時(shí)獲得極高的關(guān)注度。 核心玩法:不盲目跟隨市場(chǎng)潮流和消費(fèi)者的常規(guī)需求,而是堅(jiān)持自己的獨(dú)特理念和風(fēng)格,吸引那些追求個(gè)性和獨(dú)特的消費(fèi)者群體。 無(wú)印良品海外門(mén)店的 "反包裝革命":所有產(chǎn)品采用極簡(jiǎn)素色包裝,標(biāo)簽上印著 "我們不做過(guò)度設(shè)計(jì),只關(guān)注產(chǎn)品本身"。 美國(guó)咖啡品牌 Blue Bottle 的 "慢咖啡哲學(xué)":拒絕快速擴(kuò)張,堅(jiān)持每杯咖啡現(xiàn)磨現(xiàn)煮,甚至在門(mén)店貼出 "如果你趕時(shí)間,建議去隔壁XX"。這種傲嬌定位讓其成為精品咖啡的代名詞,被雀巢以 5 億美元收購(gòu)。 核心玩法:主動(dòng)披露產(chǎn)品不足,展現(xiàn)透明化態(tài)度。 案例示范: Patagonia 的 "環(huán)保自白書(shū)":詳細(xì)列出每件夾克的碳排放量、用水?dāng)?shù)據(jù),這種坦誠(chéng)讓其用戶(hù)忠誠(chéng)度大幅提高。 三 反向營(yíng)銷(xiāo)5個(gè)成功案例 卡塔爾世界杯迎來(lái)首秀,厄瓜多爾2:0擊敗東道主,為球迷獻(xiàn)上了一場(chǎng)精彩的揭幕戰(zhàn)。然而比賽中一個(gè)細(xì)節(jié)卻意外搶鏡,眼尖的觀眾發(fā)現(xiàn),電視畫(huà)面里場(chǎng)邊的廣告牌把蒙牛的LOGO放反了。 蒙牛作為此次世界杯的官方贊助商,這種錯(cuò)誤可以說(shuō)是難以被接受的。網(wǎng)友紛紛在社交媒體“吃瓜”,微博話題 #蒙牛廣告牌反了# 閱讀量半小時(shí)突破 5000 萬(wàn),網(wǎng)友戲稱(chēng) "蒙牛把牛轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了"。 面對(duì)突發(fā)輿情,蒙牛展現(xiàn)出頂級(jí)品牌的危機(jī)公關(guān)智慧。官方微博在事件發(fā)酵后 18 分鐘即發(fā)布創(chuàng)意海報(bào)。“進(jìn)球就好,反正都牛“一句話巧妙化解此次尷尬。 這一招借勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)可謂恰到好處,雙關(guān)語(yǔ)既呼應(yīng)了比賽結(jié)果,又以自嘲式幽默轉(zhuǎn)移吃瓜群眾的注意力,被網(wǎng)友稱(chēng)為 "教科書(shū)級(jí)危機(jī)公關(guān)"。 配合海報(bào)發(fā)布的,是蒙牛世界杯主題小程序的重磅活動(dòng) ——"進(jìn)球贏免費(fèi)牛奶",用戶(hù)只需預(yù)測(cè)比賽結(jié)果即可參與抽獎(jiǎng),活動(dòng)頁(yè)面訪問(wèn)量在 24 小時(shí)內(nèi)突破 3000 萬(wàn)次。 2022 年黑色星期五,在《紐約時(shí)報(bào)》刊登整版廣告告訴觀眾不要購(gòu)買(mǎi)《不要買(mǎi)這件夾克》,詳細(xì)計(jì)算生產(chǎn)一件夾克消耗的 135 升水、22 公斤二氧化碳,呼吁消費(fèi)者 "只購(gòu)買(mǎi)真正需要的東西"。 “打造最好的產(chǎn)品,不造成不必要的傷害,用商業(yè)來(lái)激勵(lì),并實(shí)施解決環(huán)境危機(jī)的解決方案。”—Patagonia使命宣言 雖然這則廣告未能達(dá)到預(yù)期目的—活動(dòng)結(jié)束后銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了 30%—但它確實(shí)提高了人們對(duì)日益緊迫問(wèn)題的認(rèn)識(shí)。 底層邏輯:通過(guò)拒絕短期銷(xiāo)量,強(qiáng)化 "環(huán)保先鋒" 的品牌人設(shè),精準(zhǔn)吸引愿意為價(jià)值觀買(mǎi)單的高收入群體。 2021年春節(jié),當(dāng)抖音、快手等平臺(tái)以“分20億”“分21億”紅包刷屏?xí)r,樂(lè)視視頻卻在App圖標(biāo)上標(biāo)注“欠122億”,以“史上最窮甲方”姿態(tài)完成了一場(chǎng)現(xiàn)象級(jí)營(yíng)銷(xiāo)。 這場(chǎng)反套路操作,不僅打破了春節(jié)營(yíng)銷(xiāo)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),更以低成本實(shí)現(xiàn)了高轉(zhuǎn)化,成為互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)的新范式。 樂(lè)視將債務(wù)危機(jī)轉(zhuǎn)化為傳播爆點(diǎn)。在全民“分錢(qián)”狂歡中,“欠122億”的直白表述瞬間打破認(rèn)知慣性,形成強(qiáng)烈對(duì)比。 網(wǎng)友評(píng)價(jià):“比起不退押金的某共享單車(chē),樂(lè)視敢認(rèn)賬更真實(shí)。”數(shù)據(jù)顯示,事件后樂(lè)視視頻下載量暴漲180%,用戶(hù)用行動(dòng)認(rèn)可了這場(chǎng)“窮得理直氣壯”的營(yíng)銷(xiāo)。 逆向思維:邀請(qǐng)完全不吃水果的素人 Amy 拍攝廣告,廣告中Amy滿(mǎn)臉嫌惡、忍無(wú)可忍的表情,反而突出了果汁的純正,Amy 皺著眉頭說(shuō):"我討厭水果,但這款果汁讓我感覺(jué)在喝天然水果"。 傳播密碼:用 "反目標(biāo)用戶(hù)" 的真實(shí)體驗(yàn),反向證明產(chǎn)品的天然無(wú)添加,成功拉攏健康飲食群體。視頻在 YouTube 獲得 1200 萬(wàn)次觀看,帶動(dòng)新品上市 3 個(gè)月內(nèi)占據(jù)英國(guó)果汁市場(chǎng) 18% 份額。 漢堡王用 30 天記錄漢堡從新鮮到發(fā)霉的過(guò)程,配文:"我們的漢堡沒(méi)有防腐劑,所以會(huì)發(fā)霉",直接對(duì)比競(jìng)品的“保鮮”秘密。 雖然一開(kāi)始可能讓人不適,但卻清晰地傳達(dá)了產(chǎn)品不添加人工防腐劑的特點(diǎn),給消費(fèi)者留下了深刻印象。該廣告上線一周引發(fā)全球媒體報(bào)道,銷(xiāo)量不降反升。 四 讓用戶(hù) "上頭" 的反向營(yíng)銷(xiāo)話術(shù) 當(dāng)品牌敢于說(shuō) “不”,用戶(hù)可能會(huì)產(chǎn)生下面幾種心理: 1.稀缺效應(yīng)?:“不讓我買(mǎi)?我偏要試試!” 2.身份認(rèn)同?:“這品牌懂我,我們是一類(lèi)人”。 3.情感突感:哎?這跟我想的不一樣?有點(diǎn)意思!”。 4.價(jià)值觀認(rèn)同:“這不就是我心里想的嗎?認(rèn)準(zhǔn)它了!”。 5.設(shè)置門(mén)檻:通過(guò)篩選機(jī)制,讓用戶(hù)覺(jué)得自己是“被選中的少數(shù)幸運(yùn)人”。 那么該如何說(shuō)不呢?幾個(gè)可以參考的話術(shù)模板送給大家。不一定合適所有產(chǎn)品,僅供參考用哈,別來(lái)打我。 “如果你想快速見(jiàn)效,一周瘦 10 斤,建議不要買(mǎi)” “為避免選擇困難,我們只保留 3 款經(jīng)典色” “這里只賣(mài) XX,其他做不好” "每人限購(gòu) 2 件,避免浪費(fèi)" "我們?nèi)瓴淮蛘郏驗(yàn)椴幌胗么黉N(xiāo)套路你" “我們不過(guò)度包裝,因?yàn)槲覀兿嘈怒h(huán)保比奢華更重要” “不做花哨功能堆砌,追求簡(jiǎn)單且對(duì)你實(shí)用” “只限量發(fā)售100件,售完即止” 五 反向營(yíng)銷(xiāo)避坑指南 拒絕式營(yíng)銷(xiāo)中的 “拒絕” 是策略性表達(dá),但要注意把握拒絕尺度,避免讓消費(fèi)者感覺(jué)被冒犯或不尊重。可用委婉、幽默語(yǔ)言表達(dá)。 失敗案例:某海外美妝品牌在廣告中稱(chēng) "丑人才需要濃妝",引發(fā)性別歧視爭(zhēng)議,導(dǎo)致品牌聲量暴跌。 正確示范:用 "建議式拒絕" 替代 "否定式拒絕",如 "如果你更習(xí)慣厚重底妝,我們的清透粉底液可能不適合你",既傳遞信息又保留尊重。 失敗案例:某快消品牌為博眼球拍攝 "孕婦吸煙" 爭(zhēng)議廣告,被多國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款,品牌形象嚴(yán)重受損。 成功邏輯:爭(zhēng)議必須圍繞 "社會(huì)議題"" 消費(fèi)理念 " 等正向沖突,如 Patagonia 的環(huán)保爭(zhēng)議、Glossier 的審美爭(zhēng)議,本質(zhì)是引發(fā)有價(jià)值的社會(huì)討論。 平衡法則:披露的 "缺陷" 必須是用戶(hù)可接受的非核心痛點(diǎn),如服裝的 "輕微線頭"、電子產(chǎn)品的 "續(xù)航比競(jìng)品少 1 小時(shí)",同時(shí)強(qiáng)調(diào)核心優(yōu)勢(shì)(如面料環(huán)保)。 總結(jié): 反向營(yíng)銷(xiāo)的本質(zhì),是用 “反套路” 擊穿 “套路化” 的傳播困境。當(dāng)消費(fèi)者對(duì)過(guò)度包裝的 “完美人設(shè)” 產(chǎn)生免疫,品牌主動(dòng)暴露 “不完美”“小缺陷”,反而能在坦誠(chéng)中搭建信任橋梁。 反向營(yíng)銷(xiāo)的核心從不是叛逆搞怪,而是以真實(shí)感打破信息壁壘,用 “不按常理出牌” 的松弛感讓品牌跳出營(yíng)銷(xiāo)紅海。 這種反其道而行之的溝通策略,既是對(duì)消費(fèi)者心智的精準(zhǔn)洞察,更是一場(chǎng)回歸 “人本位” 的營(yíng)銷(xiāo)覺(jué)醒 —— 畢竟,比起無(wú)所不能的 “品牌神話”,人們更愿意為有溫度、有態(tài)度的 “人間真實(shí)” 買(mǎi)單。 End 個(gè)人簡(jiǎn)介 Hi 我是Kimi,一個(gè)力求只分享干貨的品牌主管一枚。 關(guān)注我,海外營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)每月更新。(所有分享都是下班后業(yè)余時(shí)間總結(jié)和發(fā)布) (V:kimi20288交個(gè)朋友)。 往期文章推薦 喜歡就點(diǎn)在看哦~

1.心理抗拒理論:越禁止,越想突破

2.稀缺性悖論:拒絕部分人群,強(qiáng)化目標(biāo)客群歸屬感。

3.反常規(guī)溝通:制造反差,打破消費(fèi)者固有認(rèn)知

數(shù)據(jù)來(lái)源:網(wǎng)絡(luò),僅供學(xué)習(xí)用

數(shù)據(jù)來(lái)源:網(wǎng)絡(luò),僅供學(xué)習(xí)用1.制造爭(zhēng)議:用 "反共識(shí)" 引發(fā)社交裂變

2.自我調(diào)侃:用幽默消解防備,建立平等對(duì)話

3.設(shè)置懸念:用 "不完整信息" 激發(fā)探索欲

4.拒絕迎合:用 "小眾堅(jiān)持" 篩選高價(jià)值用戶(hù)

5.揭短式營(yíng)銷(xiāo):用 "真實(shí)缺陷" 建立信任護(hù)城河

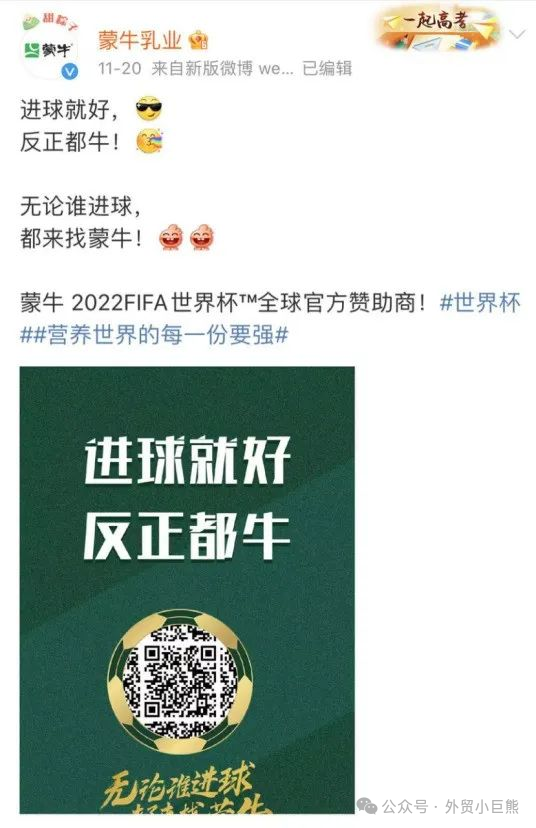

1.蒙牛的“廣告烏龍”

圖片來(lái)源:世界杯電視截圖,僅供學(xué)習(xí)用

圖片來(lái)源:世界杯電視截圖,僅供學(xué)習(xí)用 圖片來(lái)源:蒙牛,僅供學(xué)習(xí)用

圖片來(lái)源:蒙牛,僅供學(xué)習(xí)用2.Patagonia:用 "反消費(fèi)主義" 收割高凈值用戶(hù)

圖片來(lái)源:Patagonia,僅供學(xué)習(xí)用

圖片來(lái)源:Patagonia,僅供學(xué)習(xí)用3.樂(lè)視視頻“欠122億”,反套路制造記憶點(diǎn)

圖片來(lái)源:源于網(wǎng)絡(luò),僅供學(xué)習(xí)用

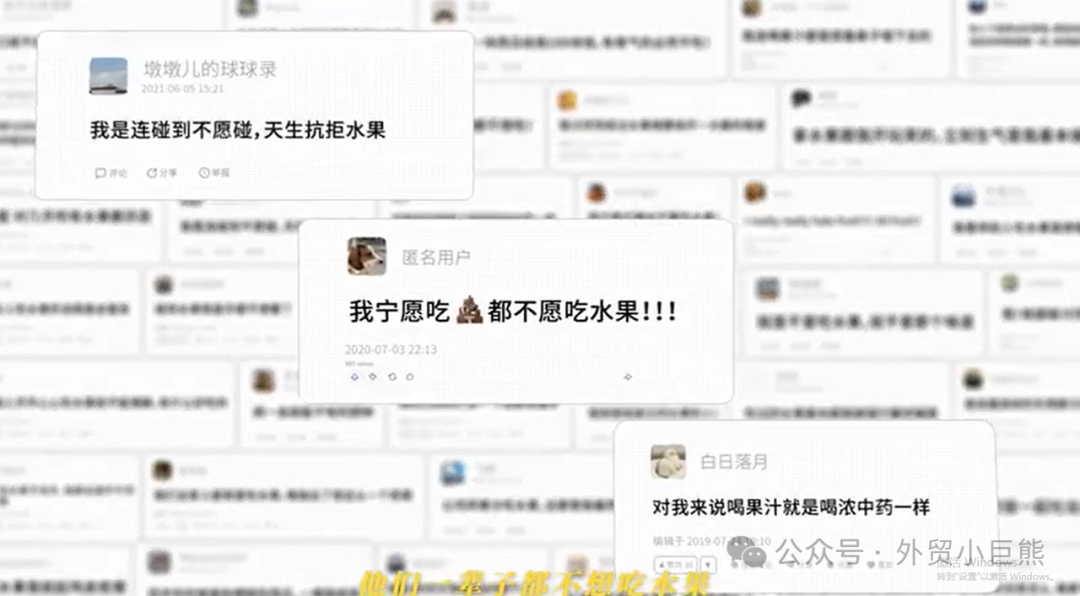

圖片來(lái)源:源于網(wǎng)絡(luò),僅供學(xué)習(xí)用4.Innocent 果汁:讓 "厭惡水果" 的人成為最佳代言人

圖片來(lái)源:innocent?,僅供學(xué)習(xí)用

圖片來(lái)源:innocent?,僅供學(xué)習(xí)用 圖片來(lái)源:innocent?,僅供學(xué)習(xí)用

圖片來(lái)源:innocent?,僅供學(xué)習(xí)用5.漢堡王:用 "發(fā)霉?jié)h堡" 撕開(kāi)食品安全話題

圖片來(lái)源:漢堡王,僅供學(xué)習(xí)用

圖片來(lái)源:漢堡王,僅供學(xué)習(xí)用 圖片來(lái)源:外貿(mào)小巨熊自制,僅供學(xué)習(xí)用

圖片來(lái)源:外貿(mào)小巨熊自制,僅供學(xué)習(xí)用1.拒絕≠冒犯:把握 "溫柔拒絕" 的藝術(shù)

2.爭(zhēng)議≠低俗:用 "價(jià)值觀沖突" 替代 "惡俗炒作"

3.真實(shí)≠暴露缺陷:建立 "可控不完美" 人設(shè)

本文轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。禁止二創(chuàng)和洗稿,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究責(zé)任!!!

以上,如果對(duì)你有用,請(qǐng)點(diǎn)個(gè)贊點(diǎn)個(gè)在看哦,下周見(jiàn)!

?

文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表DLZ123立場(chǎng)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們。( 版權(quán)為作者所有,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系作者 )

網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)至今,離不開(kāi)小伙伴們的支持。 為了給小伙伴們提供一個(gè)互相交流的平臺(tái)和資源的對(duì)接,特地開(kāi)通了獨(dú)立站交流群。

群里有不少運(yùn)營(yíng)大神,不時(shí)會(huì)分享一些運(yùn)營(yíng)技巧,更有一些資源收藏愛(ài)好者不時(shí)分享一些優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)資料。

現(xiàn)在可以掃碼進(jìn)群,備注【加群】。 ( 群完全免費(fèi),不廣告不賣(mài)課!)

- 本文分類(lèi):品牌出海

- 本文標(biāo)簽:無(wú)

- 瀏覽次數(shù):1688 次瀏覽

- 發(fā)布日期:2025-04-12 14:58:38

- 原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/ULJWYGeE6alWnBJOjvFNOg