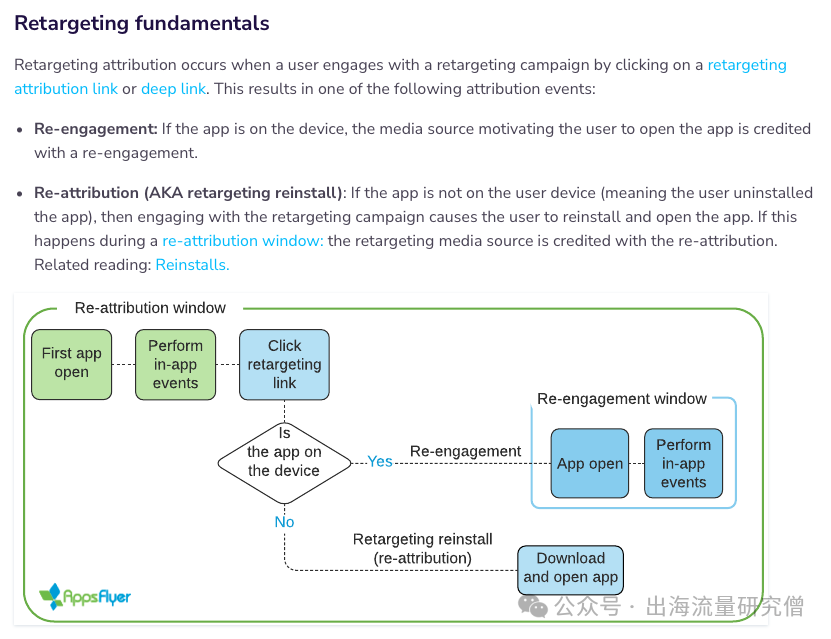

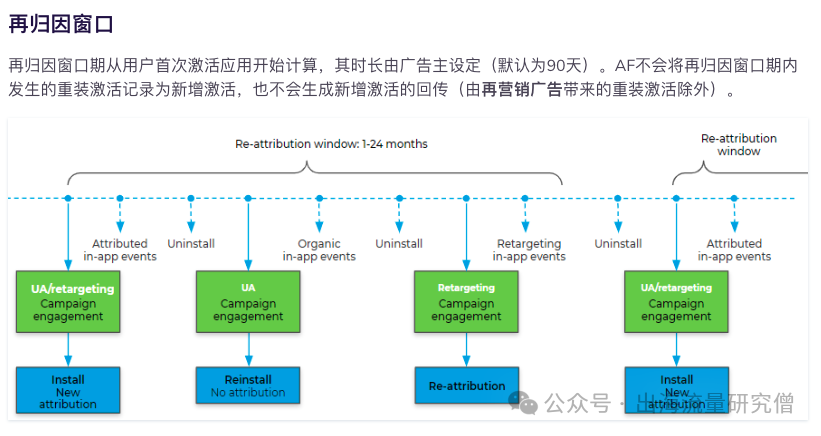

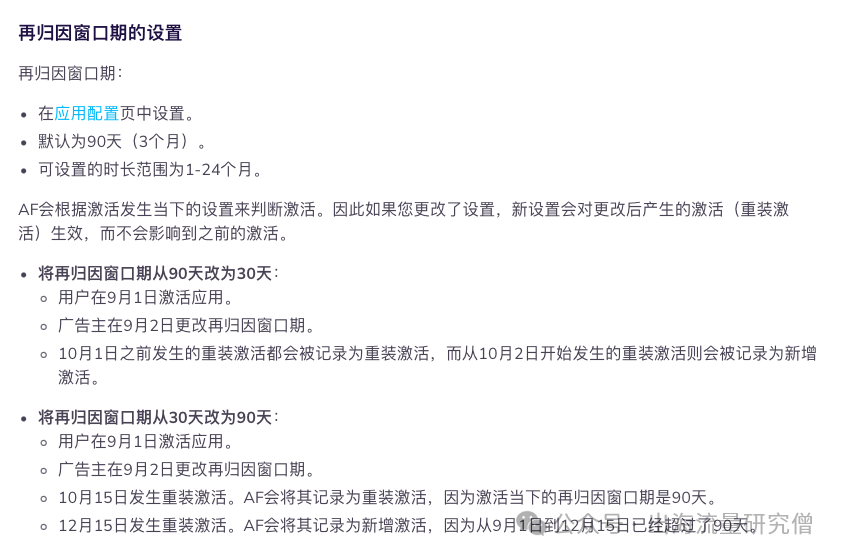

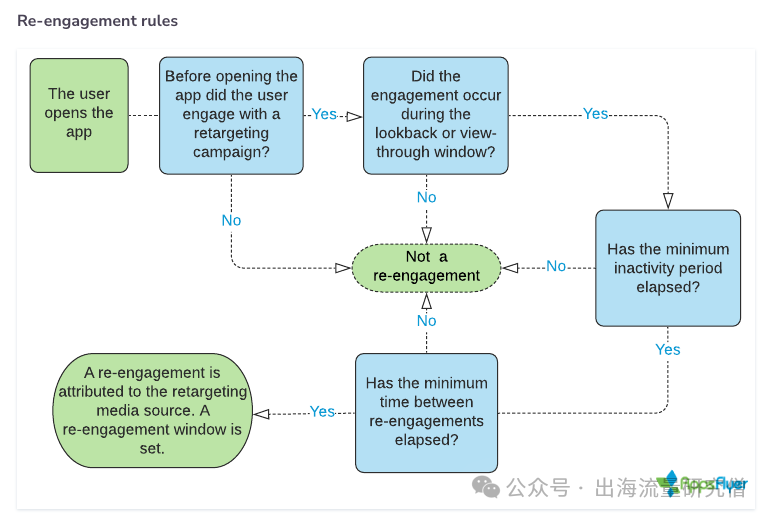

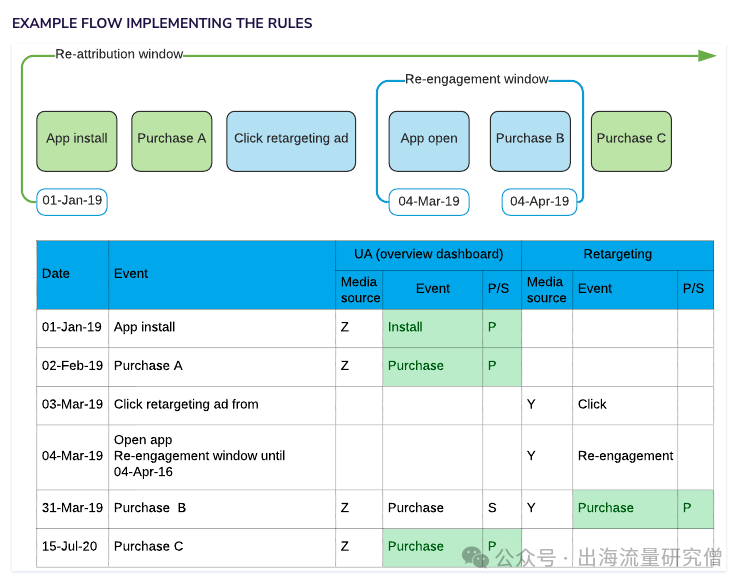

上次的文章在匆匆講解了卸載衡量之后,我就開始了我的三亞度假之旅,很長一段時間都是放空的狀態,所以沒有來得及更新這篇文章。在休假結束后,我也終于迎來了我的快樂離職時刻。離職之后,我會在廣告行業里踏入一個全新的領域,去嘗試全新的職位。非常感謝公眾號粉絲朋友們、大佬的支持,在半年的時間里,我迅速漲粉到3K的體量。很多人看我的文章和經驗會以為我已經工作了很多年,其實我踏入這個行業的時間也不久,剛剛畢業還不到三年。我自認我的能力是來自于信息檢索能力。不過隨著AI的發展,我覺得我的這個能力會逐漸被稀釋。所以對很多初入這個行業的人來說,大家不要著急,細心積累就足夠了。之后我依然會保持文章的質量,不過頻率會放慢很多。大家有任何問題,也歡迎私信公眾號后臺或者添加我的個人微信,我看到后會回復!首先再營銷下面有很多名詞,經常容易搞的人頭昏腦脹,而且不同的MMP平臺并沒有統一這些概念和意義,因此就更加復雜了。我們還是按照Appsflyer先來統一一下這些概念的名稱和其意義。(Appsflyer應該給我頒個自媒體達人獎)Re-targeting再營銷的統稱,與UA(User Acquisition)互斥。根據用戶觀看到再營銷廣告的時刻,Re-targeting可以下分兩類:如果用戶已經刪除(uninstall)應用,則為再歸因Re-attribution。如果用戶沒有刪除(uninstall)應用,則為再互動Re-engagement。由此可知,判斷再營銷的廣告具體分到哪一個bucket里面的核心是要判斷用戶是否卸載。(這也就是我上一篇文章里面提到的卸載衡量的重要性)Adjust/Singular再營銷也有區分用戶是否卸載,用戶點擊了Re-targeting廣告之后的行為根據用戶窗口期和設備ID判定。Branch與Appsflyer類似,分為兩類,不過他們的官網上把Re-attribution稱為Re-install。(是不是名詞太多)我們說Re-targeting與UA互斥,那么到底為什么說他是互斥的?憑什么這么說?又是怎么做到互斥呢?首先,對于廣告這個載體來說,Re-targeting和UA并無實質區分。他們都是一條廣告,有相同的載體,也不會在形式上有任何區別。從技術角度上來說,一條Re-targeting廣告會在歸因鏈接(click tracker & impression tracker)里面會添加“is_retargeting=true”的字段。這條字段僅且唯一表明:當廣告觸達到不同受眾時,MMP歸因是需要考慮Re-targeting的情況。普通的UA廣告完全不需要考慮復雜的再營銷邏輯、再營銷面板等術語。所以我們說這兩者是互斥的,從tracker分開是這兩個概念互斥的最基礎內容。至于憑什么?可以考慮這樣一個問題:對于同一個用戶來說,同一個廣告在初次曝光給這個用戶、用戶與應用交互后、再互動、卸載、再歸因、卸載......這無盡的用戶生命周期中,廣告主對于用戶的價值判斷時候會有變化?廣告平臺對用戶這次廣告價值的衡量eCPM是否一直保持不動?答案當然是一直變化,不可能保持一樣的。再舉一個例子:一個大R用戶卸載后再召回的成本是不是要遠遠大于一個拓新用戶的價值?當然!那么有的朋友可能就會想,既然按照這樣的分類,我們是不是完全可以把概念分為UA、Re-targeting第一次、Re-targeting第二次等等......OK,打住!這就太復雜了。對于甲方的策略人員,它有足夠數據的情況下,當然可以這樣詳細地分類。但是對于廣告平臺來說,將用戶進行如此細致地區分,工作量增大的同時,意義卻不是很大。而且更為嚴重的后果是,用戶對自己隱私的考量!所以我們只進行到UA和Re-targeting兩個大類的區分。在講述這個問題之前,我們先來想一下:Re-attribution是再歸因,里面涉及到用戶需要卸載應用,然后再觀看了Re-targeting廣告之后,重新安裝應用,那么就歸因給了這個渠道。那么,一個投機取巧的例子:我批量的設備反復卸載、定向觀看廣告、重新安裝,再反復執行這個操作,是不是能夠批量刷單呢?沒錯,在Re-targeting初期,這種行為確實是會發生的。那么,我們我們現在想想應該怎么規避這種情況呢?除了監控批量的行為(斗智斗勇太耗費精力),既然無法完全規避這種行為,我有什么方法能夠減少損失呢?沒錯就是設置窗口期!通過設置標準窗口期的方式,將初次安裝并卸載的用戶限制在一段時間內被Re-attribution重復歸因!參考來源:https://support.appsflyer.com/hc/zh-cn/articles/115002587066-再歸因窗口期詳解我們根據Appsflyer官網的信息可以看到,默認再歸因的窗口期為90天,調整最小單位為天,可調整范圍為1個月-24個月。也就是說:不管發生交互的廣告類型是UA還是Re-targeting,從初次安裝開始計時(不是初次卸載):在歸因窗口期內,卸載App后,再次與UA廣告發生交互,不會被再次歸因,而是計算為Re-install。此時,安裝不歸因給渠道,也不歸因給自然量,廣告主不用額外付費。后續事件歸因到自然量。在歸因窗口期內,卸載App后,再次與Re-targeting廣告發生交互,會被再次歸因,被認定為Re-attribution。此時,安裝歸因給該渠道,廣告主需要為新增激活付費。后續事件也歸因給該渠道。但該用戶認定為老用戶。在歸因窗口期外,卸載App后,無論與UA廣告還是Re-targeting廣告發生交互,會被再次歸因,被認定為New-attribution。此時,安裝歸因給該渠道,廣告主要為新增激活付費。后續事件也歸因給該渠道。但該用戶認定為新用戶。請注意這里的隱藏內容:Appsflyer區分新老用戶的定義是90Day!同樣,Appsflyer的幫助中心也講述了如何調整,以及調整之后對目前歸因流程中用戶判定的影響,大家可以仔細研讀文章中的內容。同理,Re-engagement也有窗口期的概念,我們不會將用戶反反復復點擊Re-targeting廣告就會瘋狂計入再交互行為,這樣沒有任何意義。不過Re-engagement的窗口期概念會更加復雜。Re-engagement將窗口期分為兩類:一類是inclusive windows;一類是exclusive windows。Inclusive windows只有一個Re-engagement window。它規定了應用內事件可以歸因給再營銷廣告渠道的具體天數,一般默認為30Day,調整最小單位為小時,可調整范圍為1-23小時,1-90天。開始于一個Re-engagement歸因發生(點擊Re-targeting廣告),到期自然結束,或當新的install或reattribution被歸因時結束。窗口期內,如果新的Re-engagement被記錄,則現有窗口立即結束,新窗口開始計時。話雖繞口,解釋簡單:這是一個用來約束Re-engagement產生的后項行為的窗口期,所以是內收(inclusive)的。如果一個用戶安裝App后,沒有卸載,被一個Re-targeting廣告觸發并打開App后,我們約束從此時點擊廣告開始的30天內,所有的應用內事件都歸因給這個Re-targeting的渠道。但是如果有Re-attribution/New install中間有觸達后,窗口期自動結束。如果有新的Re-engagement被觸達,則現有的窗口重新計時。(1)Re-attribution有一個卸載的行為做前置判斷,那Re-engagement什么都沒有,那不是很容易被投機取巧?(2)剛剛說的“新的Re-engagement被觸達?”怎么做到的呢?既然窗口期開始計時,憑什么會有新的打斷?如果投機取巧的話,不還是可以一直刷新Re-engagement廣告嗎?好!很聰明!這就是兩個exclusive windows的約束作用。Minimum inactivity period:默認7天,調整最小單位為天,可調整范圍為1-30天。在這個窗口期內,不記錄任何Re-engagement。只有用戶不活躍的時間超過此窗口期后與Re-targeting廣告交互,Re-engagement才會被記錄。Minimum time between re-engagement conversions:默認7天,調整最小單位為小時,可調整范圍為1-23小時/1-30天。一次Re-engagement發生后,在這個窗口期內,后續的Re-engagement會全部被忽略。https://support.appsflyer.com/hc/en-us/articles/207033786-Retargeting-attribution-guide#inclusion-windows好了,今天的講解內容就到這里結束了,為了驗證打開的學習成果,我們選擇用AF的這個非常直觀的例子,大家可以查看自己是否掌握了上述的內容。請分析Purchase A、B、C是否能夠參與歸因、歸因渠道是誰?這里還涉及一個雙重歸因的概念,如果大家看出來的話,可以直接跳過這部分內容了!你已經是一個再歸因老手啦!如果沒有的話,也不必著急,下一期我會深度挖掘,并給大家更多的習題參與練習。在真實的歸因世界中,用戶生命周期會與不同的廣告平臺碰撞,UA、Re-attribution、Re-targeting各種規則相互制約,真是太有挑戰了!