一、產品概述:從“數字實習生”到資本市場寵兒

2025年3月6日,由中國團隊開發的AI智能體Manus橫空出世,憑借“全球首個通用Agent”的稱號迅速引爆科技圈。其演示視頻中展示的能力令人驚嘆:從篩選簡歷、分析股票到生成PPT,Manus不僅能理解復雜指令,還能像人類一樣自主規劃任務流程,直接交付完整成果,被用戶稱為“聰明的數字實習生”。然而,內測邀請碼的稀缺性(二手平臺炒至5萬元)與服務器的超負荷運轉,也讓其陷入“饑餓營銷”的爭議。

在資本市場,Manus的爆火帶動AI智能體概念股集體上漲,超150只個股漲停,成為科技行業的新敘事焦點。這種熱度不僅源于技術演示,更與政策對AI領域的支持(如國家創業投資引導基金)密切相關。

二、技術架構:創新還是“套殼優化”?

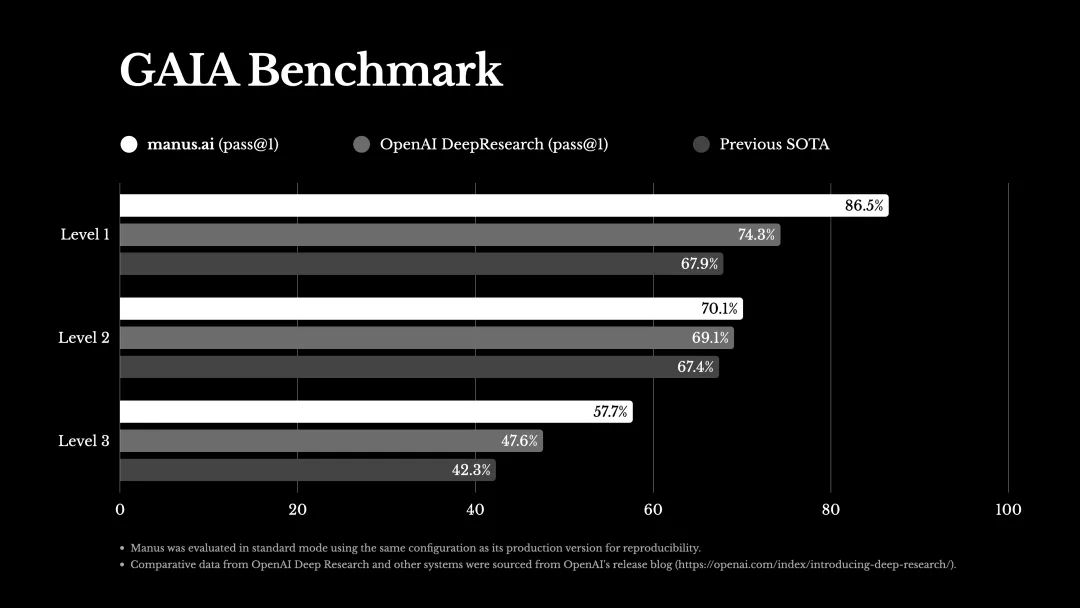

Manus的技術本質引發了業內兩極評價。支持者認為其通過多智能體協作框架(虛擬機+多Agent協同+深度提示工程)實現了任務拆解與動態調度,尤其在工程化整合上表現出色。例如,用戶僅需一句指令(如“生成小米SU7的十頁PPT”),Manus即可自主收集數據、生成內容并排版,遠超傳統AI工具的單任務處理模式。

然而,質疑者指出,Manus的核心技術并無顛覆性突破。其架構依賴現有大模型(如GPT-4、Claude 3)的調用,通過預設流程封裝工具鏈(如調用雅虎金融API分析股票),本質是“工程優化”而非底層創新。有開發者直言,Manus更像是Cursor(AI編碼工具)的“再套殼”,通過降低使用門檻吸引非技術用戶

。

三、創始團隊:連續創業者的“AI應用層哲學”

Manus的爆火離不開其創始人肖弘與季逸超的連續創業經驗。肖弘畢業于華中科技大學,曾創辦夜鶯科技(企業微信工具“微伴助手”),后轉向海外市場推出AI插件Monica(用戶超700萬),驗證了“依附超級平臺+極致用戶體驗”的模式。季逸超則以高中時期開發的猛犸瀏覽器聞名,擅長技術產品化。

團隊明確將自身定位為“應用層公司”,不追求自研大模型,而是通過整合多模型API(如GPT-4、Claude 3)優化交互體驗。肖弘提出“less structure, more intelligence”理念,強調AI應“隱形化”,讓用戶專注創造性工作而非操作細節。

四、爭議焦點:技術革命還是營銷泡沫?

過度營銷嫌疑

Manus的爆火始于大量自媒體的集中宣傳,且評測案例多為官方提供,獨立測評稀缺。盡管團隊否認投入市場預算,但精準的“邀請碼饑餓營銷”與創始人提前在播客預熱的行為,被指有意營造稀缺性。

通用性局限

Manus目前僅在特定軟件環境中運行(如瀏覽器與操作系統之間),無法在開放生態中自由操作應用,與宣傳的“完全自主”存在差距。此外,其任務執行依賴預設流程,靈活性受限。競爭壓力大模型工具調用能力的提升(如Claude 3可調用20+工具)可能擠壓獨立Agent的生存空間。若未來GPT-5直接整合復雜任務規劃能力,Manus的差異化優勢將面臨挑戰。

五、未來展望:成本優化與場景突圍

Manus若想從“極客玩具”走向大眾市場,需解決兩大問題:

降低使用門檻:優化交互設計,避免成為“裝逼型工具”;

打造爆款場景:聚焦高頻需求(如職場報告生成、跨境數據分析),通過成本優勢(如單次調用Token控制在1M以內)建立護城河。

短期內,Manus的爆火反映了市場對AI Agent落地的迫切期待,但其能否成為“DeepSeek時刻”的延續,仍需時間驗證。正如肖弘引用莎士比亞的句子:“世事的起伏本是波浪式的,人們若能趁著高潮一往直前,定可功成名就”——這場浪潮中,Manus需要證明自己不僅是浪花,更是推動潮水的力量。

文章為作者獨立觀點,不代表DLZ123立場。如有侵權,請聯系我們。( 版權為作者所有,如需轉載,請聯系作者 )

網站運營至今,離不開小伙伴們的支持。 為了給小伙伴們提供一個互相交流的平臺和資源的對接,特地開通了獨立站交流群。

群里有不少運營大神,不時會分享一些運營技巧,更有一些資源收藏愛好者不時分享一些優質的學習資料。

現在可以掃碼進群,備注【加群】。 ( 群完全免費,不廣告不賣課!)